祭神

由緒

境内

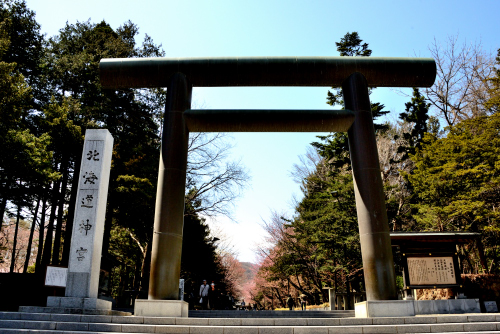

第二鳥居。

第二鳥居。北一条宮の沢通に面して建つ。

車の場合、この第二鳥居から少し進むと、西駐車場の入り口となる。

第二鳥居から望む参道。

第二鳥居から望む参道。こちらが表参道だが、多くの方は地下鉄円山公園駅から公園口を通る。

このため、この参道を通る人は少ない。

公園口鳥居。

公園口鳥居。地下鉄円山公園駅からだと、こちらの鳥居を通る。

地下鉄開業後は、表参道の状態となった。

第三鳥居。

第三鳥居。裏参道や東駐車場からだと、こちらの鳥居を通る。

金運を上昇させたい方は、こちらから入って下さい。

※理由は 金運上昇の為の注意事項 を参照下さい

手水舎。

手水舎。観光バスの到着時は大混雑する。

北海道神宮の手水舎は、冬季でも水を出している。

北海道神宮の手水舎は、冬季でも水を出している。手が冷たいのを我慢してお清めして下さい。

神門(社殿の門)。

神門(社殿の門)。開門時刻・閉門時刻(祈祷時間)は、季節によって変わります。

北海道神宮公式ホームページのご祈祷のご案内をご確認下さい。

北海道神宮 拝殿。

北海道神宮 拝殿。通常、神社の本殿は南又は東に向って建てるが、「北方の守り」のため北東を向いている。

境内に、札幌近郊には珍しい杉林がある。

境内に、札幌近郊には珍しい杉林がある。杉の自生地北限は函館なので、境内の杉は植林された人工林だが、立派に育っている。

小生は杉花粉症なので、春頃は境内に近寄らない事にしている。

摂末社

開拓神社。

開拓神社。1938年(昭和13年)開道70年記念事業として北海道開拓功労者を祭祀するため、開拓奉斎殿を建立した。

現在、北海道開拓功労者37柱が祀られている。

1968年(昭和43年)、開拓百年の記念行事として、社殿を大改修、社務所の新設をおこなう。

開拓神社の御朱印は、開拓神社社務所ではなく、北海道神宮の社務所で対応となる。

札幌鉱霊神社。

札幌鉱霊神社。北海道鉱業会の殉職者御霊を祀る。

1943年(昭和18年)、札幌鉱山監督局五十周年記念事業として、当時の局長・久保喜八の提唱によって同局の前庭に建立されたのが始まり。

1949年(昭和24年)、北海道神宮の境内に遷座する。

穂多木神社。

穂多木神社。1938年(昭和13年)、北海道拓殖銀行本店の屋上に同行の守護神として建立され、札幌神社の祭神と北海道拓殖銀行の物故功労者の御霊を奉斎した。

1950年(昭和25年)、北海道神宮境内に遷座する。

北海道神宮頓宮(境外末社)。

北海道神宮頓宮(境外末社)。詳細はリンク先をご覧下さい。

北海道神宮から直線距離で4km以上離れた場所です。

北海道神宮の遥拝所として創建されました。

石碑等

大典記念梅林碑。

大典記念梅林碑。大正天皇の即位の礼を記念して行われた梅の植樹の記念碑。

境内の梅園に建つ。

吟魂碑。

吟魂碑。境内の梅園の中央に建つ。

石碑の背面に「社団法人 日本詩吟学院岳風会總本部頌吟徳建之 昭和四十五年九月創立満三十年記念 北海道本部」と刻まれている。

須藤隆城先生 門人桜植樹碑。

須藤隆城先生 門人桜植樹碑。須藤隆城さんは正調追分節のお師匠さんとの事。

樺太開拓記念碑。

樺太開拓記念碑。公園口鳥居から少し進み、開拓神社の手前の左手に置かれている。

碑文にはかつて日本領だった樺太の歴史が刻まれ、最後は「昭和四十八年八月二十三日 社団法人全国樺太連盟会長 梅内正雄 元樺太庁長官 小河正儀 共撰」で結ばれている。

包丁塚。

包丁塚。第二鳥居の手前に位置している。

1972年(昭和47年)に札幌市の全調理師団体及び関係業界により建立された。

天皇陛下皇后陛下 北海道開道 札幌市創建 百年行幸啓記念の碑。

天皇陛下皇后陛下 北海道開道 札幌市創建 百年行幸啓記念の碑。1968年(昭和43年)に、北海道神宮に近い円山陸上競技場(石碑には神宮外苑競技場)において天皇皇后両陛下ご臨席のもと挙行された、北海道開道百年・札幌市創建百年記念式典の記念碑。

北海道開拓の父 島 義勇(しま よしたけ)像。

北海道開拓の父 島 義勇(しま よしたけ)像。島義勇は、佐賀藩士から明治政府の官吏となり、開拓使判官として就任。

無人の原野に大都市札幌を造る構想を抱き工事を進めるも、開拓長官と衝突し志半ばで解任される。

その後、秋田県の初代権令(知事)を勤めたが退官。最後は佐賀で憂国党の党首に担がれ、江藤新平と共に佐賀の乱を起こすも敗れ刑死した。

札幌の街は、島義勇の構想で開発が進められ、現在は人口190万人を超える大都市に成長している。

北海道開拓の功労者を祀る開拓神社(北海道神宮の境内社)に「島義勇命」として祀られている。

参拝ガイド

金運上昇の為の注意事項

例祭

みこし渡御の鳳輦(ほうれん、鳳凰の飾りがある神輿)。

みこし渡御の鳳輦(ほうれん、鳳凰の飾りがある神輿)。1柱に1基の鳳輦。

祭神を示す旗が先導しているので「どの」御座している神様は判別可能。

北海道神宮は4柱の神様を祀っているので、4基の鳳輦が進む。

氏子地域毎の山車。

氏子地域毎の山車。みこし渡御は 延長 1.3Km 参加者は千人以上。

尚、札幌市中心部は「盛大」に通行止めになるため、車で市内を通る場合、当日の道路情報を確認しないと「悲惨」な事になる。

神宮茶屋

大きな窓の神宮茶屋。

大きな窓の神宮茶屋。店内から境内が良く見えるが、参拝の通行人からも店内が丸見えです。

その他あれこれ

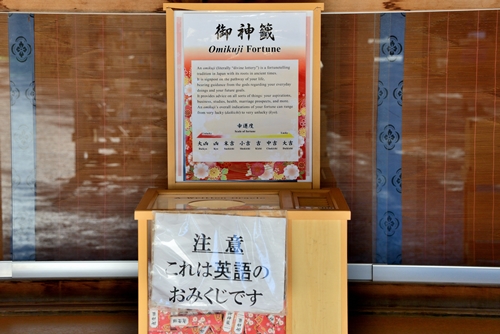

英語版のおみくじ。

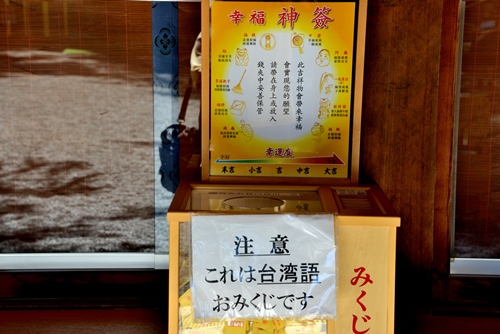

英語版のおみくじ。 台湾語版のおみくじ。

台湾語版のおみくじ。間違って選んでも、日本人なら「雰囲気」で読めるでしょう。

北海道神宮境内の桜。

北海道神宮境内の桜。隣接する円山公園と共に、桜の名所です。

桜の季節になると、円山公園から花見客の焼肉の匂いが境内にも流れてきます

北海道神宮梅園の梅。

北海道神宮梅園の梅。この梅園で収穫された梅を使った梅酒「神宮の梅」が隠れた「名物」になっています。

「花より団子」の皆様へ。

「花より団子」の皆様へ。境内でも店が出ています。

花見の後、ここでお酒を飲むつもりの方は、公共交通機関をご利用下さい。

北海道神宮境内の紅葉。

北海道神宮境内の紅葉。市街地から近く、手軽な紅葉狩りの名所です。

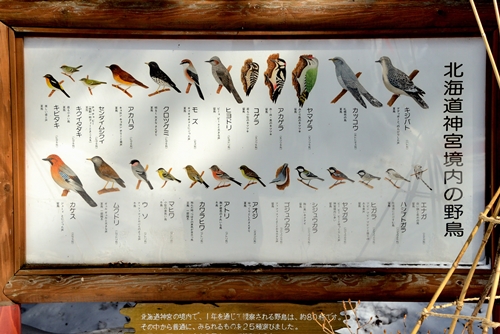

境内の野鳥の説明。

境内の野鳥の説明。時折「バズーカ砲」みたいな望遠レンズを担いだバードウオッチングの方が、境内を歩いています。

時折、境内をキタキツネが歩いています。

時折、境内をキタキツネが歩いています。手を出さず写真を撮るだけにして下さい。

深刻な症状を起こすエキノコックスの危険性が大です。